Am Donnerstag, dem 19. April 2018 wurde im Fürther Café Samocca der diesjährige Inklusionspreis verliehen. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Lebenshilfe Fürth außergewöhnlichen und richtungsweisenden Einsatz für Menschen mit Behinderungen. Inklusion verfolgt das Ziel, dass alle Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt und gleichgestellt inmitten unserer Gesellschaft leben können. Julia Thomas und Thomas Steigerwald haben, so Dr. Thomas Jung, Fürths Oberbürgermeister und 1. Vorsitzender der Lebenshilfe Fürth, in seiner Laudatio »die Vorstandsmitglieder durch ihre einfühlsamen und präzisen Dokumentationen zum Thema Inklusion überzeugt«.

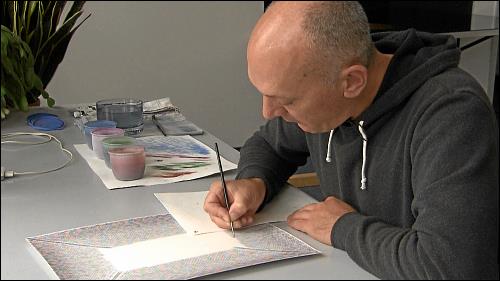

Die beiden Filmemacher haben sich in vielen Reportagen und Dokumentationen mit dem Thema »Menschen mit Behinderung« auseinandergesetzt, zunächst in zwei Reportagen die Geschichte des Umgangs mit Menschen mit Handicap aufgearbeitet (Es war nicht immer normal, verschieden zu sein und 50 Jahre Lebenshilfe Fürth – vom Versorgen zum Begleiten) und sich dann mit der Umsetzung der 2009 von der Bundesregierung ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention befasst, die klarstellt, dass gesellschaftliche Teilhabe ein Menschenrecht ist, das ohne Einschränkungen auch für behinderte Menschen gilt. Zentraler Leitgedanke bei der Umsetzung der Konvention ist das Prinzip der Inklusion, wonach Menschen mit Behinderungen von Anfang an und in allen Lebensbereichen an der Gesellschaft teilhaben sollen.

In weiteren Reportagen stellen Julia Thomas und Thomas Steigerwald zum einen schon gut gelingende Inklusionsprojekte vor (Unterstützung inbegriffen? – Chancen und Grenzen der Inklusion, Miteinander lernen, aneinander wachsen – Inklusion in einer Partnerklasse), zeigen in anderen Reportagen aber auch, dass der Weg zur Inklusion, insbesondere, was den schulischen Bereich angeht, noch ein weiter ist (»Wir sind bunt« – Einblicke in eine »ganz normale« Grund- und Mittelschule).

Den Ort der Preisverleihung, das Samocca, ein im Franchise von der Fürther Lebenshilfe betriebenes Café, das rund 15 Menschen mit Handicap einen Arbeitsplatz in der Mitte Fürths bietet, haben Julia Thomas und Thomas Steigerwald über viele Monate, von den ersten Trainings bis über die Eröffnung hin begleitet. Die Feier zur Vergabe des Inklusionspreises, den sich die beiden Filmemacher mit Anne Probst teilen, die seit über 10 Jahren Golfkurse für Schüler mit geistiger Behinderung initiiert, fand also in einem zum Thema sehr passenden Rahmen statt.

Die beiden Filmemacher bedanken sich sehr herzlich für diese Auszeichnung. Thomas Steigerwald wünschte sich in seiner Dankesrede, dass sich die im Bereich der Menschen mit Behinderung schon ganz gut gelingende Inklusion auf alle Menschen ausdehnt, insbesondere auf in Deutschland lebende Menschen mit Migrationshintergrund. Und Julia Thomas freut sich, demnächst in einem Gemeinschaftswohnprojekt zu leben, in dem es auch eine ambulant begleitete Wohngemeinschaft der Fürther Lebenshilfe geben wird. (Fotos: Lebenshilfe Fürth / M. Tatka)

Ihre point-Redaktion

Herzlichen Glückwunsch!

#1

Vielen Dank, lieber Robert!

#2

Liebe Julia, lieber Thomas

IHR habt den Preis wirklich verdient!

Mit enormer Verspätung, aber trotzdem von ganzem Herzen

meine allerherzlichsten Glückwünsche!!!!!!

DANKE für euer Engagement!

Die besten Wünsche für euch von

Gabriele

#3

auch mit Verspätung ... Ganz großen und herzlichen Glückwunsch. Viel Erfolg weiterhin.

#4

Herzlichen Glückwunsch, liebe Julia, lieber Thomas,

für die Anerkennung Eurer, wie immer, außergewöhlichen Arbeit.

Wie schön, dass zwei besondere Menschen mit Herz und Seele, die Ihr auch in Eure Projekte steckt, mit dem Preis geehrt wurden.

Ich freu mich auf die weiteren besonderen Seiten, die Ihr an Fürth aufzeigt.

Herzlichen Gruß,

Tanja

#5