November 2025

JETZT ONLINE auf unserem YouTube Kanal

Viele Menschen gehen davon aus, dass ein Friedhof vor allem ein Ort des Abschieds, der Stille, der Trauer ist. Doch wer heute über den Fürther Friedhof geht, merkt schnell, dass hier weit mehr passiert. Er ist Erinnerungsort, öffentlicher Raum, Treffpunkt – und Spiegel einer Stadt, in der Menschen ganz unterschiedlich mit Verlust, Ritualen und dem eigenen Älterwerden umgehen.

In »Vom Leben und Loslassen« gehen wir der Frage nach, was einen Friedhof im 21. Jahrhundert eigentlich ausmacht. Mit der Kamera haben wir uns unter die Besucherinnen und Besucher gemischt – ohne Verabredung, nur mit der offenen Frage »Was führt Sie hierher?«

Aus spontanen Begegnungen entstehen Gespräche über familiäre Prägungen, über Nähe und Distanz, über das Erinnern – und darüber, warum dieser Ort für manche Trost spendet und für andere eher ein Stück Stadtalltag ist.

Der Film zeigt den Fürther Friedhof als lebendigen sozialen Raum: vom muslimischen Grabfeld über das ehrenamtlich betriebene Friedhofscafé bis hin zu Menschen, die hier feste Rituale pflegen oder einfach nur einen stillen Weg durch die Stadt suchen.

Die Reportage erzählt davon, wie Erinnerung, Alltag und Begegnung heute nebeneinander existieren – und was dieser Ort über die Stadt, ihre Bewohner*innen und ihre Geschichte offenbart.

Oktober 2025

JETZT ONLINE auf unserem YouTube Kanal

Zu seiner Eröffnung 1882 lag der Fürther Friedhof noch außerhalb der Stadt – heute ist er eine grüne Oase der Ruhe, ein Ort der Geschichte und Begegnung mitten in der Stadt – und an Spieltagen der »schönste, ruhigste und kürzeste« Weg für Fans der Spielvereinigung in den Sportpark Ronhof. Für viele Fürther*innen gehört der Besuch von verstorbenen Freunden und Familienmitgliedern auf dem Weg zum Fußball dazu.

Harald Bartilla ist hier seit 30 Jahren Friedhofsgärtnermeister und hat viel zu erzählen. Bei einer Tour im Golfcart über den 25h großen Friedhof zeigt er uns die Entwicklung des Geländes und den Wandel der Bestattungskultur. Bartilla erzählt von neuen Formen des Erinnerns, von Biotopen, Urnenfeldern und denkmalgeschützten Gräbern, die zu Gemeinschaftsanlagen umgestaltet werden.

Felix Geismanns Familie gehört eines der über 300 denkmalgeschützten Gräber auf dem Fürther Friedhof. Für ihn ist der Friedhof ein »Buch der Erinnerung«. »Hier, wo die Menschen so wirklich richtig tot sind, sind sie auch eigentlich am einzigen Ort so wirklich lebendig, weil, wo findet man noch die Namen, wo erinnert man sich noch an diese Menschen, die teilweise schon 100, 120 Jahre tot sind?«

Hanne Wiest kommt regelmäßig zum Grab ihrer Eltern. Sie bepflanzt die Fläche selbst – mit Blumen, Bohnen und Nascherdbeeren. Sie wünscht sich, dass auf dem Friedhof künftig auch Obst- und Gemüsepflanzen erlaubt werden und Konzerte und Kultur hier stattfinden. Schon als Kind war sie mit ihrer Großmutter auf dem Friedhof unterwegs, heute kommt sie mit ihren Enkeln. »Die sprechen mit Oma und Opa, gießen, naschen Erdbeeren – so bleibt der Friedhof ein Ort des Lebens.«

Der Film begleitet Menschen, die den Friedhof auf unterschiedliche Weise prägen – als Arbeitsort, Erinnerungsort und Teil ihres Lebens.

Juni 2023

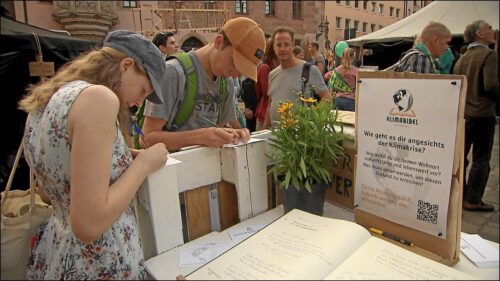

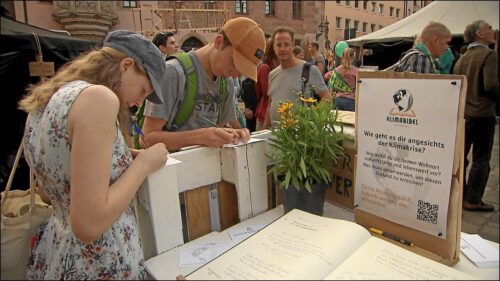

Mit der Losung »Jetzt ist die Zeit« fand vom 7. bis 11. Juni 2023 der 38. Evangelische Kirchentag in Nürnberg statt. In über 2000 Veranstaltungen wurde gefeiert, diskutiert und reflektiert. Mit ca. 60 Veranstaltungen war der Klimawandel eines der zentralen Themen der Veranstaltung.

Wir wollten wissen, wie stehen die Veranstalter*innen und Kirchentagsbesucher*innen zur Klimakrise und was erwarten sie von ihrer Kirche? Darf, soll oder muss die Kirche zur Klimakrise klarer Stellung beziehen, wenn sie sich die Bewahrung der Schöpfung auf die Fahnen schreibt?

Auf verschiedenen Podien wurde darüber mit Wissenschaftler*innen, Theolog*innen, Politiker*innen und Aktivist*innen diskutiert. Mit Veranstaltungen wie einer Gehmeditation und einer Menschenkette wurde das Thema in die Stadt getragen.

Die Notwendigkeit, die klimapolitischen Aktivitäten zu intensivieren, wurde allgemein bejaht, über den Weg dahin gingen die Meinungen allerdings auseinander.

Reicht es, Petitionen zu schreiben, zu demonstrieren und zu diskutieren oder ist es notwendig, zu Mitteln des Zivilen Ungehorsams zu greifen? Ein Gruppe von Pfarrer*innen, kirchlich engagierten Laien und Mitgliedern von Extinction Rebellion und der Letzten Generation war der Meinung, dass aufgrund der Dringlichkeit des Handelns, Reden alleine nicht mehr ausreicht. Sie klebten sich während des Kirchentags vor dem Nürnberger Hauptbahnhof auf zwei Straßen fest…

Der Film beleuchtet den Umgang der evangelischen Kirche mit der Klimakrise. In einer Parallelmontage von offiziellen Veranstaltungen des Kirchentages und der Straßenblockadeaktion werden die verschiedenen Argumente, Vorstellungen und Beweggründe der Menschen erlebbar, so dass die Zuschauer*innen die Möglichkeit haben, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Hier könnt Ihr den Film in ganzer Länge anschauen!

November 2020

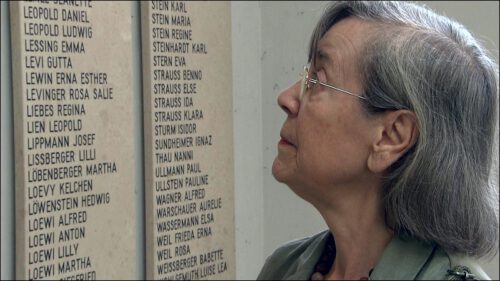

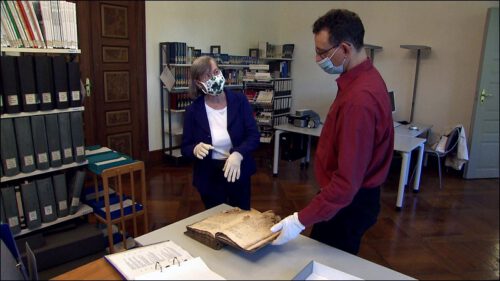

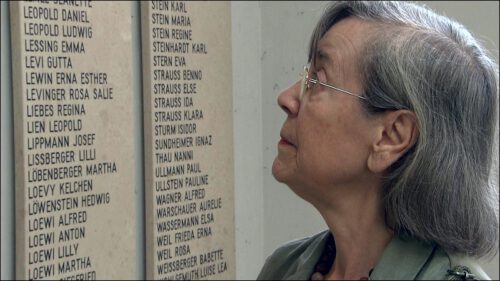

Gisela Naomi Blume beschäftigt sich ab frühester Kindheit mit dem Thema Tod. Den Vater verliert sie, als sie gerade einmal 6 Jahre alt ist. Ihr Ehemann stirbt mit 45 Jahren. Gisela beschliesst, mit ihrem Leben etwas Sinnvolles anzufangen. Sie beginnt, sich für die jüdische Geschichte ihrer Heimatstadt Fürth zu interessieren. Als sie erfährt, dass die Gräber auf dem alten jüdischen Friedhof während des Dritten Reiches geschändet wurden, und die Nachfahren die Gräber der Verstorbenen nicht mehr auffinden können, beginnt sie zu recherchieren und es gelingt ihr, die 6500 noch erhaltenen Grabsteine wieder Menschen zuzuordnen.

Als 1995 auffällt, dass es in Fürth zwar ein Denkmal für die zerstörten Synagogen gibt, aber keines für die Opfer der Shoah, ist sie es, die aus unzähligen Archiven die Namen der Fürther Deportierten zusammenträgt und so maßgeblich dazu beiträgt, dass für diese Menschen Gedenktafeln entstehen können.

2002 konvertiert sie zum Judentum und wird zwei Jahre später zur Vorsitzenden der israelitischen Kultusgemeinde in Fürth gewählt. 2008 gibt sie den Vorsitz ab und widmet sich wieder verstärkt der Forschung. Mehrere Buchveröffentlichungen folgen.

Gisela Naomi Blume hat im Judentum ihre spirituelle Heimat gefunden. Darüber hinaus hat sie für die Stadt Fürth und die hier lebenden und verstorbenen Juden ein Stück Erinnerungskultur geschaffen, das über ihr Leben hinaus Bestand haben wird. »Mein Bestreben war es eben, nach jüdischer Tradition die Menschen in guter Erinnerung zu halten, und den Nachfahren in Bezug auf Fürth neben die schlimmen Erinnerungen auch irgendwie auf ihre alten Tage wieder etwas Positives dagegen zu setzen. Und ich hoffe doch, dass das bei manchen angekommen ist.«

Im Herbst 2020 erhält sie den Kulturpreis der Stadt Fürth.

Mai 2020

Ostern ist für Christen das höchste Fest des Jahres. Die Feier der Auferstehung von Jesus Christus sorgt normalerweise für volle Gotteshäuser. Dies war dieses Jahr ganz anders. Corona hatte das öffentliche Leben weitestgehend zum Stillstand gebracht. Gottesdienste zu besuchen, war verboten. Für die christlichen Kirchen stellte sich die Frage: wie will man unter diesen Bedingungen Ostern feiern?

Unter dem Motto: »Gottesdienste fallen aus... Ostern findet statt!« haben sich in Fürth mehrere evangelische Kirchengemeinden zusammengeschlossen, um das Fest coronagerecht zu begehen. Eine dieser Gemeinden ist die Auferstehungskirche im Fürther Stadtpark.

Wir haben sie besucht, die Vorbereitungen für eine etwas andere Osterfeier begleitet und unter anderem die Frage gestellt, wie sie das Fest feiern werden und ob sie in der Pandemie auch so etwas wie eine Chance für die Gesellschaft und den Einzelnen sehen.

März 2020

Normalerweise gibt es von unseren Filmen nur kleine Ausschnitte auf YouTube zu sehen, da der DVD Verkauf unserer Filme eine wichtige Einnahmequelle für uns ist. Dass wir in diesem Fall eine Ausnahme machen und den Gesamtfilm ins Netz stellen hat einen wichtigen Grund:

Geplant war, dass Taha in diesen Wochen wieder nach Deutschland einreist, um nach einem Bundesfreiwilligendienst eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer zu beginnen. Auf Grund der Corona-Krise ist dies derzeit nicht möglich, so dass Taha auf unbestimmte Zeit in Ghana bleiben muss. Da er dort keine Möglichkeit hat, Geld zu verdienen und das in Deutschland im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion gesammelte Geld zur Neige geht, bitten wir an dieser Stelle um eine Spende für Taha.

Wenn Sie Taha helfen wollen, sich seinen Traum, Altenpfleger in Deutschland zu werden, zu erfüllen, dann können Sie dies unter folgender Bankverbindung tun:

Spendenkonto KJHZ Fürth

Sparkasse Fürth

IBAN: DE76 7625 0000 0040 6538 00

BIC: BYLADEM1SFU

Stichwort: Taha

Jede kleine Spende hilft!

Juni 2018

Pramoen Lauterbach betreibt einen Imbiss in der Nürnberger Straße in Fürth. Vor fünf Jahren wagte die gebürtige Thailänderin nach mehreren Jobs im Angestelltenverhältnis den Sprung in die Selbstständigkeit.

Aufgewachsen ist Pramoen im Norden Thailands in der Provinz Nakhon Sawan. Die Eltern sind arme Reisbauern, das Einkommen reicht meist nur für das Nötigste. Mit 12 Jahren verlässt sie die Schule, um die Eltern zu unterstützen. Mit 13 Jahren geht sie ins 280 km entfernte Bangkok und arbeitet in Garküchen als Küchenhilfe und Mädchen für alles.

Durch die Vermittlung einer Freundin lernt sie mit 22 Jahren einen deutschen Mann kennen, dem sie nach Deutschland folgt. Kaum verheiratet, ohne Deutschkenntnisse und gegen den Willen ihres Mannes, sucht sich Pramoen Arbeit. Ihr ist es wichtig, nicht abhängig zu sein: »Du musst nicht bitten oder betteln, sagen, bitte, gib mir Geld, ich will einkaufen gehen oder sonst irgendwas. Oder in meine Heimat oder meinen Eltern schicken. Deswegen ich geh arbeiten, immer Arbeit, Arbeit, Arbeit...«

Sie arbeitet als Putzkraft, in einer Reinigung und als Küchenhilfe in einem fränkischen Lokal, bis sie 2013 einen leer stehenden Laden in Fürth entdeckt und beschließt, dort einen Imbiss zu eröffnen. Inzwischen ist Pramoen geschieden. Ihre Tochter Jessica ist vor einigen Jahren in die USA ausgewandert. Seitdem lebt Pramoen ganz alleine hier in Deutschland.

Das LaiThai, in dem Pramoen thailändisch kocht, ist jeden Tag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Da der Imbiss so wenig Umsatz macht, dass sie sich keine Angestellten leisten kann, steht Pramoen sieben Tage die Woche in ihrem Geschäft. Trotz aller Probleme hat Pramoen sich ihr sonniges Gemüt erhalten. Wenn Kundschaft da ist, kann man ihr Singen aus der Küche bis in den Gastraum hören. Für sie steht fest, solange es irgendwie geht, will sie für ihr Einkommen sorgen: »Ich habe gesunde Hände und Füße, ich kann arbeiten. Ich habe immer mit eigenen Händen mein Geld verdient. Darauf bin ich stolz, wirklich stolz.«

September 2017

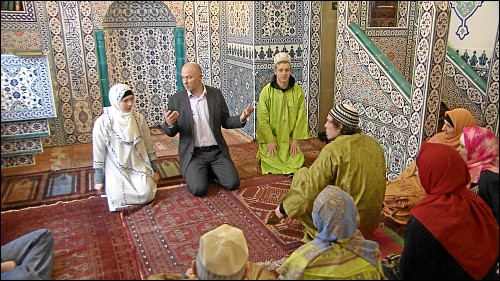

1999 haben wir die Begegnungsstube Medina kennen gelernt und seitdem mehrmals über die Aktivitäten des Vereins berichtet. Seit 30 Jahren bemüht man sich hier um den kulturellen und interreligiösen Austausch.

Die meisten Mitglieder sind gläubige Muslime mit türkischen Wurzeln. In unserer neuesten Reportage haben wir mit vier von ihnen, alles deutsche Staatsbürger, gesprochen, über

- Akzeptanz und Integration

- die politische Situation in der Türkei und die Berichterstattung in den deutschen Medien und

- ihren Glauben und was es bedeutet, ihn zu leben in Zeiten von Terroranschlägen und wachsender Fremdenfeindlichkeit.

Eine, wie wir finden, berührende Situationsbeschreibung von Menschen, die hier geboren sind oder zumindest seit vielen Jahrzehnten hier leben, die sich für andere Menschen einsetzen und mit offenem Herzen auf jeden zugehen, egal, welche Religion oder Weltanschauung er hat. Die uns aber auch aufzeigen, dass wir heute, in Zeiten von Terror und wachsender Fremdenfeindlichkeit, sehr genau hinhören und hinschauen sollten, bevor wir uns ein Bild über Menschen machen.