Juni 2020

Seit Mitte März haben wir Kleinunternehmer, Künstler und Kreative und eine soziale Einrichtung durch den Lockdown begleitet und mit ihnen Ängste und die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Einschränkungen geteilt.

Drei Monate, in denen die einen langsam wieder Mut geschöpft haben, einige sich über ihnen entgegengebrachte ideelle und finanzielle Unterstützung freuen durften oder Ideen entwickelt haben, die sie auch nach der Coronakrise beibehalten wollen.

Drei Monate, die für andere keine oder nur partielle Lösungsansätze gebracht haben und für die sich heute mehr denn je die Existenzfrage stellt.

Wir haben im fränkischen Fürth mehrere Künstler und Musiker getroffen, ein Konzert des Projekts Kultur vor dem Fenster miterlebt und das Kulturzentrum Kofferfabrik besucht.

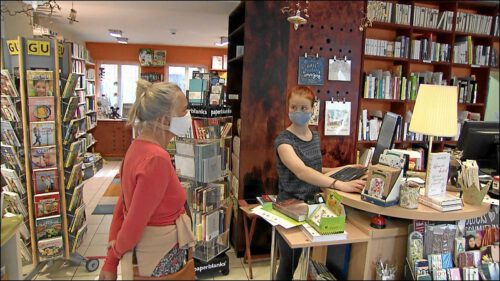

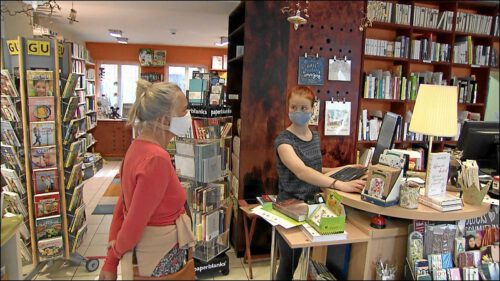

Wir waren ferner in der TANZerei, im von der Fürther Lebenshilfe betriebenen Café Samocca, haben in der Buchandlung Edelmann vorbei geschaut, mit dem Pächter des Bistro Galerie in der Gustavstraße gesprochen und die Schaustellerfamilie Dölle nach deren Perspektiven befragt.

Mai 2020

Ostern ist für Christen das höchste Fest des Jahres. Die Feier der Auferstehung von Jesus Christus sorgt normalerweise für volle Gotteshäuser. Dies war dieses Jahr ganz anders. Corona hatte das öffentliche Leben weitestgehend zum Stillstand gebracht. Gottesdienste zu besuchen, war verboten. Für die christlichen Kirchen stellte sich die Frage: wie will man unter diesen Bedingungen Ostern feiern?

Unter dem Motto: »Gottesdienste fallen aus... Ostern findet statt!« haben sich in Fürth mehrere evangelische Kirchengemeinden zusammengeschlossen, um das Fest coronagerecht zu begehen. Eine dieser Gemeinden ist die Auferstehungskirche im Fürther Stadtpark.

Wir haben sie besucht, die Vorbereitungen für eine etwas andere Osterfeier begleitet und unter anderem die Frage gestellt, wie sie das Fest feiern werden und ob sie in der Pandemie auch so etwas wie eine Chance für die Gesellschaft und den Einzelnen sehen.

April 2020

Das Coronavirus hat Europa und die übrige Welt fest im Griff. In Deutschland sind Schulen, Kindergärten und die meisten Geschäfte geschlossen, alle Veranstaltungen bis auf weiteres abgesagt. Restaurants und Imbisse dürfen ausschließlich für den Straßenverkauf öffnen.

Der Aufenthalt im Freien ist nur noch für die Fahrt zur Arbeit, wichtige Besorgungen des täglichen Lebens, sportliche Aktivitäten und Spaziergänge im Kreis der Familie erlaubt. Europa erlebt ein Trauma mit nicht abschätzbaren Langzeitfolgen.

Die Gesundheitssysteme sind in vielen Ländern überfordert, die wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Folgen sind frühestens in einigen Monaten abschätzbar.

Wir haben uns im fränkischen Fürth umgesehen und uns gefragt: Was bedeutet dies für soziale Einrichtungen wie die Lebenshilfe, was für kleine selbstständige Betriebe und was wird aus all den unabhängigen kulturellen Aktivitäten und Kulturschaffenden, wenn bis auf weiteres keine Auftritte und keine Veranstaltungen stattfinden können?

Wir haben einen studierten Musiker getroffen, das Kulturzentrum Kofferfabrik besucht, waren in der TANZerei, in der normalerweise Tanzkurse aller Art stattfinden, haben in der Buchandlung Edelmann vorbei geschaut und erfahren, mit welcher Strategie sie die Zeit der Schließung überstehen wollen, mit dem Pächter des Bistro Galerie in der Gustavstraße und mit Helmut Dölle, dem Sprecher der Fürther Schausteller, gesprochen.

Februar 2020

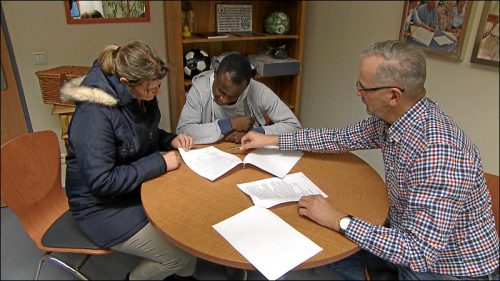

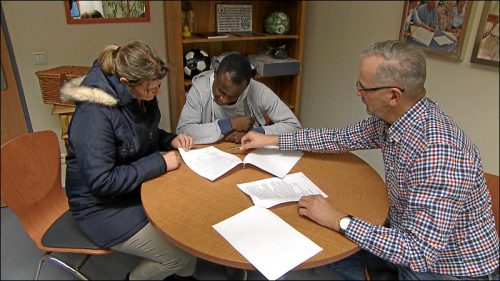

In der Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Deutschland, verlässt Taha Mousa 2013 sein Heimatland Ghana. Gerade einmal 13 Jahre alt, macht er sich alleine auf den Weg nach Europa.

Zwei Jahre ist er unterwegs, zunächst 4.500 km, meist zu Fuß, bis nach Libyen, dann in einem kleinen Holzboot über das Mittelmeer. Auf seinem Weg nach Europa muss er mit ansehen, wie Menschen in der Wüste verdursten und im Mittelmeer ertrinken.

In Deutschland angekommen, lernt er die Sprache, besucht die Schule, schließt sich einem Sportverein an und engagiert sich sozial. Nach einem Praktikum in einem Seniorenheim beschließt er, eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer zu machen.

Doch das Ausländeramt macht Taha einen Strich durch die Rechnung. Er bekommt keine Arbeitserlaubnis, weil er aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland stammt.

Der Film begleitet Taha während seiner letzten Wochen in Deutschland und zeichnet das Bild eines engagierten und bereits gut integrierten jungen Mannes, der nach vier Jahren in Deutschland wieder in sein Herkunftsland zurückkehren muss, obwohl ihn mit Ghana nichts außer schlechten Erinnerungen verbindet.

Für den Zuschauer stellt sich die Frage: ist es aus humanitären und ökonomischen Gründen sinnvoll, Menschen, die integrationswillig sind und einen Mangelberuf erlernen wollen, auszuweisen, während gleichzeitig Gesundheitsminister Jens Spahn versucht, auf der ganzen Welt Arbeitskräfte anzuwerben?

November 2019

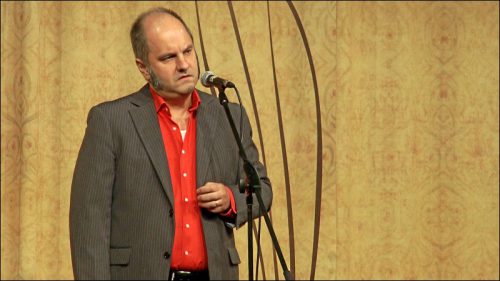

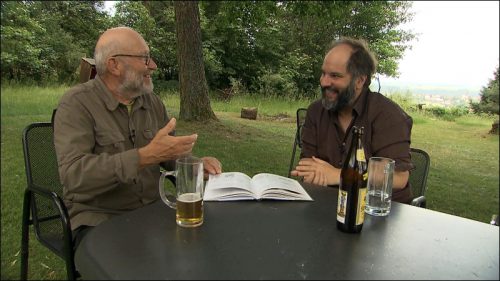

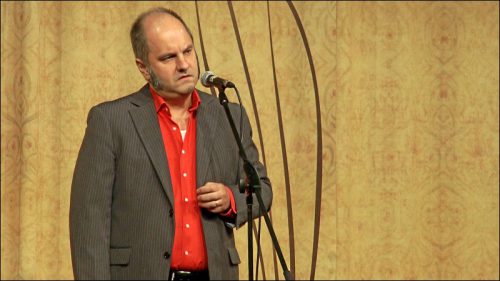

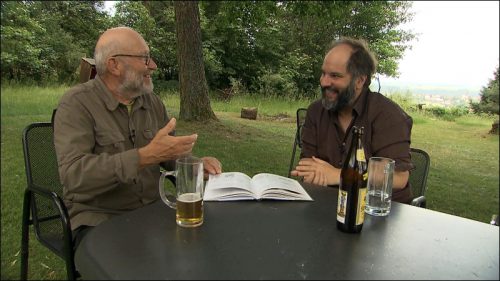

Matthias Egersdörfer, für die einen »ein tückischer Griesgram«, ein »Kotzbrocken-Choleriker«, der »mit eingestanzt missmutigem Blick« »Fäkalhumor« auf die Bühne bringt, seine Bühnenpartnerin bis »an die Grenze der Erträglichkeit quält« und dazu noch das Publikum anschreit. Für andere »ein außergewöhnlicher Kabarettist«, »genialer Geschichtenerzähler und Provokateur«, der Dinge in Frage stellt und »mit seinem großen, offenen Herzen an der Welt verzweifelt«. Aber wer ist Matthias Egersdörfer wirklich?

Wir sind auf Spurensuche gegangen, zurück in die Zeit seiner Bühnenanfänge in einem Kuhstall in Winterstein, wo er sich vor 25 Jahren an Ernst Jandl versuchte und mit Freunden die fränkische Boyband »Fast zu Fürth« gründete, die noch immer mit »schlimmer Comedy und lustiger Musik« durch die Lande tourt. Wir fragten uns, was ist das für ein Mensch, der sich Schauspielpartner danach auszuwählen scheint, inwiefern sie ihm helfen können, »die Boshaftigkeit« seiner Bühnenfigur »noch mehr auszuwälzen« und der öffentliche Auftritte schon mal mit den Worten beendet »Vielen Dank, Adolf Hitler, du blödes Arschloch«?

Wer ist dieser Egersdörfer, der auf die Frage nach dem wichtigsten Menschen in seinem Leben einerseits den Herrgott nennt, andererseits auf der Bühne eine schwarze Messe feiert? Was ist das für ein Autor, der sich von einem renommierten Verlag jahrelang anbetteln lässt, bis er sich dann doch entschließt, seinen ersten Roman zu schreiben? Und was bringt ihn dazu, eine Kolumne in einem Blatt zu veröffentlichen, das er als »Discodeppenpostille« bezeichnete?

Wenn Sie sich diesen Film antun wollen, dann erhalten Sie eventuell ein paar Antworten auf diese Fragen und vielleicht können Sie danach den Menschen Egersdörfer und auch seine Bühnenfigur etwas besser verstehen.

Was Sie im Film nicht sehen werden, ist einiges. Definitiv werden sie weder einen Blick in den Kühlschrank des Egers werfen können, noch werden wir Sie zu einem Besuch seines Lieblingsmetzgers mitnehmen. Eventuell sieht man, wie er und seine Frau Natalie de Ligt sich einen Kuss geben und vielleicht erzählt Matthias auch, was für ihn im Leben wirklich wichtig ist.

August 2019

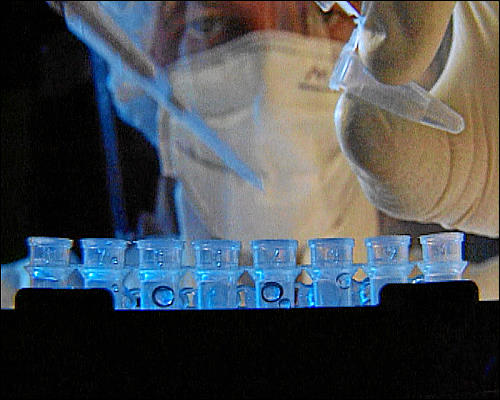

Bei dem Versuch, Krieg, Armut und Verfolgung in ihren Heimatländern zu entkommen und über das Mittelmeer Europa zu erreichen, ertrinken im Jahr 2015 mehr als 3700 Menschen.

Um das Sterben vor Europas Küsten zu beenden, werden daraufhin in Deutschland und dem europäischen Ausland mehrere NGOs gegründet. Sie kaufen oder chartern Schiffe und entsenden sie ins zentrale Mittelmeer. Eine dieser Organisationen ist der Regensburger Verein »Sea-Eye«, für den auch der Nürnberger Klaus Stadler aktiv ist.

Für die einen stehen diese NGOs für den Erhalt abendländischer Werte und Kultur, – »schließlich kann man Menschen doch nicht ertrinken lassen« – andere sehen in ihnen Helfer von Schleppern und Kriminellen.

Klaus Stadler, der zwei Missionen von Sea-Eye als Kapitän geleitet hat, erzählt die Geschichte des Vereins, nimmt Stellung zur Kritik am Handeln der NGOs und schildert seine Beweggründe, warum er sich trotzdem ehrenamtlich in der Seenotrettung engagiert.

März 2019

Wo in der Großstadt können Kinder heute noch ungestört herumtoben, sägen, hämmern, eine eigene Hütte bauen, sich um Tiere oder den Garten kümmern, gemeinsam kochen oder zusammen am Feuer sitzen? Wo, außer auf Aktivspielplätzen? 15 Aktivspielplätze gibt es derzeit in Nürnberg. Wir haben den AKI in Gostenhof besucht und das bunte Leben in der Nürnberger Austraße beobachtet.

Die Aktivspielplatzidee entstand in den 1970er Jahren in Skandinavien, doch schon bald wurden auch in Deutschland erste Plätze zur Verfügung gestellt, auf denen Kinder aktiv werden konnten. Zunächst, in Zeiten der antiautoritären Erziehung, waren Aktivspielplätze Orte, an denen sich Kinder selbst verwirklichen sollten, möglichst frei und unabhängig von den Vorstellungen Erwachsener.

Heute sind die Aufgaben, denen sich die Pädagogen auf den Aktivspielplätzen stellen müssen, weitaus breiter gefächert. Im Laufe seines über 40-jährigen Bestehens hat sich der AKI in Gostenhof von einem reinen Freizeitangebot zur familienergänzenden Einrichtung entwickelt, die Kinder aus unterschiedlichsten Kulturkreisen und Bildungsschichten über viele Jahre begleitet und unterstützt.

»Wir sagen immer, Bildung ist so das Gut, dass sie sich irgendwie schaffen müssen im Laufe ihrer Entwicklung, um auch was erreichen zu können im Leben, um mal irgendwie eine gute Ausbildung machen zu können, um einen guten Abschluss zu schaffen, und viele Kinder, vor allem auch die Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch deutsche Kinder haben da oft Probleme, brauchen Unterstützung von uns, und die geben wir Ihnen jeden Tag.«

Die Möglichkeiten, seine Freizeit auf dem AKI zu verbringen, sind vielfältig. Eine der Hauptattraktionen ist der Hüttenbau – neben dem Spaß, den die Kinder dabei haben, lernen sie, mit richtigem Werkzeug zu arbeiten und sich selbst zu organisieren – natürlich mit Unterstützung der Betreuer. »Es gibt Untersuchungen, die bestätigen, dass die Erfahrungen, die die Kinder bei uns machen können, ihnen auch im übrigen Leben helfen, weil sie gelernt haben, dass es Risiken gibt im Leben, ganz grundsätzlich, und dass sie da selber auch Verantwortung haben, auf sich selber zu achten.«

Seit vielen Jahren gibt es eine Hausaufgabenbetreuung, täglich wird gemeinsam gekocht und die Kinder erhalten Hilfe, wenn es um die berufliche Zukunft geht. »Die haben mich alle gefragt, was ich werden will, habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, und ja, dann haben die mir eben angeboten, mit mir Bewerbungen zu schreiben, Stellen zu suchen, und durch die Fahrradwerkstatt habe ich eben gemerkt, dass ich sehr gerne mit zwei Rädern arbeiten will, und habe dann jetzt auch eine Ausbildungsstelle als Zweiradmechaniker, Fachrichtung Fahrradtechnik.«

Viele der ehemaligen Aktivspielplatzkinder kommen auch heute noch regelmäßig und fühlen sich mit dem AKI verbunden. »Auf jeden Fall habe ich gelernt, mich alleine zu beschäftigen, als Kind vor allem, und grundlegende Sachen wie Teilen und Freunde finden auch, manchmal ist es auch nicht so einfach in der Schule, wenn man z.B. irgendwie gemobbt wird oder so, hier findet man immer irgendjemanden, der einen mag.«

Februar 2019

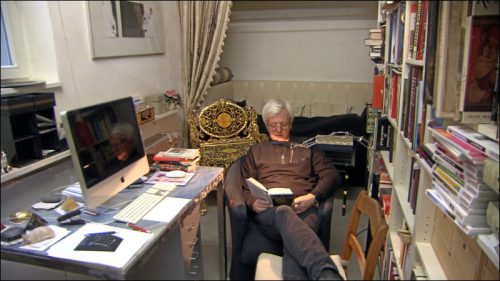

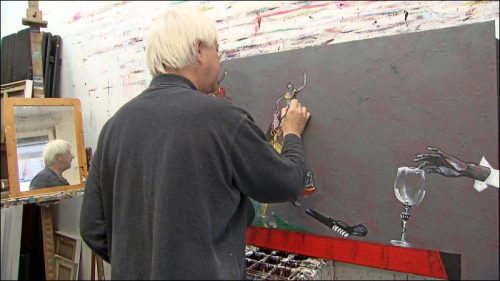

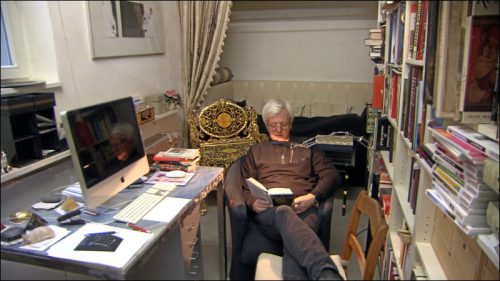

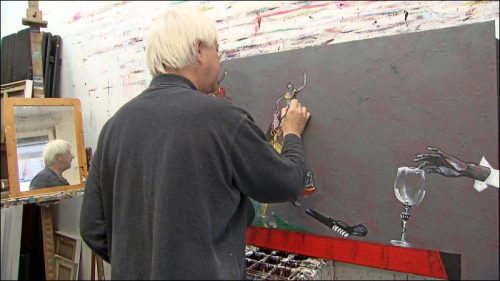

Der Maler Manfred Hürlimann ist ein Wanderer durch die Zeiten und durch die Geschichte, die Geschichte der Kultur.

Er lässt sich dabei von keinem Trend verleiten, bleibt sperrig, aber erzählt gleichzeitig kleine Geschichten, die sich dem Betrachter oft erst auf den zweiten Blick erschließen.

Er streift den Mythos der Antike ebenso wie die Renaissance, das Barock, die Gegenwart, nahezu alles interessiert ihn. Der Mensch bleibt darin fast immer gleich, ein Archetypus, dem Leben ausgeliefert, ausgesetzt.

Hürlimanns großformatige Bilder bestechen durch das Prinzip der Leere. Nur an den beiden Eckpunkten der Bilder finden sich seine Figuren, oftmals Bilder wie uralte und zugleich surreale Rätsel, moderne Mirakel.

Manfred Hürlimann bringt in seinen Bildern phänomenale Widersprüche, wilde Abgründe und Ambivalenzen menschlicher Existenz zusammen, Lust und Verlust der Epochen und überträgt die Motive mühelos in die Gegenwart.

Wir haben die Kulturjournalistin Barbara Bogen bei einem Gespräch mit dem Künstler begleitet und seine jüngste Ausstellung in der »Galerie in der Promenade« in Fürth besucht, wo er, wie er es liebt, mit seinen Bildern auf die spezielle Situation des Ortes einging.

Jüngste Kommentare