Juni 2014

Als MIB das AEG-Gelände nach der Werksschließung 2007 kaufte, setzte Projektentwickler Bertram Schultze bei dem Versuch, dem Gelände neues Leben einzuhauchen, ganz stark auf die Karte Kunst und Kultur. Schon bald hatten rund 80 Künstler auf dem Gelände eine neue Heimat gefunden und auch die Stadt Nürnberg entschied recht schnell, eine der Hallen zu kaufen, um darin eine 4800 qm große Kulturwerkstatt einzurichten.

Mit einer im Jahresrhythmus stattfindenden großen Kunstaustellung, die maßgeblich durch Werke der sich »Auf AEG« befindlichen Künstler geprägt ist, gelingt es, Jahr für Jahr bis zu 20.000 Menschen auf das Gelände zu locken.

Künstlerateliers, dazu kulturelle Veranstaltungen und die Präsentation von Kunst statt der Schaltung teurer Werbeanzeigen – das Konzept geht auf. Heute, sieben Jahre später, sind große Teile des Geländes vermietet und bald wird der Platz auf dem Gelände knapp.

Aber was wird aus den Künstlern, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich kaum noch jemand an das ehemals schlechte Image des Geländes erinnert? Wird der Erfolg des Entwicklungskonzeptes für die Künstler zu einem Bumerang oder bleibt MIB seiner Idee treu? Wird das AEG-Gelände auch in Zukunft ein Ort sein, an dem sich Kunst, Kultur und mittelständische Unternehmen gegenseitig befruchten und so das Areal auf Dauer zu etwas Besonderem machen?

Mai 2014

Die 1892 gegründete AEG entwickelt sich Anfang des 20. Jahrhunderts zum weltweit größten Industriekonzern. Unter dem AEG-Logo werden der Farbfernseher und das Bildtelefon erfunden, die elektronische Fernsehkamera und das Tonband. Das Nürnberger Werk produziert vor alle »weiße Ware« – Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke.

Doch in den 1980er Jahren beginnt eine steile Abwärtsspirale. Im Laufe von zwei Jahrzehnten muss der einstige Weltkonzern einen Vergleich anmelden und wird von Elektrolux aufgekauft. Nach einer kurzen Erholungsphase, in der die Mitarbeiter neue Hoffnung schöpfen, kommt dann 2007 für die Produktionsstätte in Nürnberg das endgültige Aus. Das Stammwerk wird geschlossen und die Produktion nach Polen und Italien verlagert.

Für viele Nürnberger ist dies ein Schock. Zum einen verlieren die letzen 1.700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, zum anderen droht das 168.000 m² große Grundstück zu einer industriellen Brache zu werden. Dazu ist es nicht gekommen. Noch bevor die letzten Arbeiter das Gelände verlassen haben, findet sich zur Überraschung vieler mit MIB ein Investor, der sich für das Gelände interessiert und es Elektrolux abkauft.

Zunächst wird fast ein Drittel der Gebäude abgerissen, um Raum und Licht zu schaffen, anschließend wird mit der Sanierung der Gebäude begonnen. Unter dem Titel »Creating communities« versucht Projektentwickler Bertram Schultze, die Flächen zu vermarkten – mit Erfolg. »Auf AEG« hat sich ein Mix aus mittelständischen Firmen, Künstlern sowie universitären und kulturellen Einrichtungen niedergelassen. Auch wenn noch immer einige Gebäude leer stehen, noch einiges aus- und umgebaut werden muss – auf dem AEG-Gelände ist neues Leben eingekehrt.

Die Reportage gibt einen Einblick in die Entwicklungen der letzten sieben Jahre.

Juli 2013

Medien PRAXIS e. V. hat sich in den letzen 12 Monaten ausführlich mit der Fürther Gustavstraße beschäftigt. Zum einen haben wir uns in dem Film »A bissla wos vo Färdd – die Gustavstraße« mit der Geschichte der Straße befasst, zum anderen haben wir uns in der Reportage »Lebenslust, Lebensfrust – vom spannungsreichen Leben in der Gustavstraße« mit dem seit geraumer Zeit andauernden Konflikt zwischen einigen Anwohnern, Wirten und Besuchern der Gustavstraße auseinandergesetzt.

Und der Konflikt schwelt weiter: Inzwischen wurden einige Prozesse geführt, ein Ende ist nicht abzusehen. So kam es im Vorfeld des Fürth Festivals im Internet zu Gewaltandrohungen gegen einzelne Anwohner, als bekannt wurde, dass sich die Stadt auf Grund eines Gerichtsbeschlusses gezwungen sah, die Livemusik in der Gustavstraße eine Stunde früher zu beenden als in den Jahren zuvor.

Wir waren am Samstag vor Ort, haben uns selbst ein Bild gemacht und Veranstalter Thomas Schier von Vision Fürth e. V. und Helmut Ell von den Travelling Playmates zu der Situation befragt. In der Fürth-Mediathek von Medien PRAXIS e. V. ist das Video ab sofort abrufbar:

November 2012

Die Fürther Stadtgeschichte ist mit der Gustavstraße untrennbar verbunden: Bis 1827 noch Bauerngasse genannt, ist sie schon zu Zeiten, als Fürth noch ein Marktflecken war, von zentraler Bedeutung. Entlang der Verbindungsstraße nach Würzburg, Regensburg und Bamberg siedeln sich vor allem Wirtshäuser und Geschäfte an. Im 19. Jahrhundert entsteht so Fürths erste Einkaufsstraße.

In den Nachkriegsjahren entdecken die in Fürth stationierten Soldaten der U.S. Army die Altstadt. Doch deren nächtliche Eskapaden lassen die Anwohner nicht zur Ruhe kommen: Sie wehren sich, und wenn man den Erzählungen und der Presse glauben darf, kam dabei auch der eine oder andere Eimer mit kaltem Wasser zum Einsatz...

Letztendlich endet das Ganze mit einem »Off limits« durch den Fürther Stadtrat. Von da an geht es mit der Gustavstraße stetig bergab: Kneipen machen zu, die Menschen ziehen aus der maroden, sanierungsbedürftigen Altstadt weg. Als dann die neu gebaute Umgehungsstraße auch noch den Durchgangsverkehr aus der Gustavstraße abzieht, müssen fast alle Läden schließen. Der Abriss droht.

Der jedoch konnte verhindert werden: Inzwischen sind sogar die meisten Häuser saniert und das Leben ist in die Gustavstraße zurückgekehrt. Aber der Streit um die Zukunft der Straße ist neu entbrannt. Dazu demnächst mehr – in einer weiteren point Reportage.

Mai 2012

Die Wurzeln des Klezmer reichen zurück bis ins 11. Jahrhundert. Die Musik begleitete die aschkenasischen Juden schon auf ihrer Wanderschaft durch Westeuropa in den Osten des Kontinents. Klezmermusiker – auch Klezmorim genannt – zogen damals von Dorf zu Dorf. Sie waren nicht sehr angesehen, andererseits aber bei Feierlichkeiten, insbesondere bei Hochzeiten, unverzichtbar. Sie führten das Brautpaar durch den Tag und die mit dem Fest verbundenen Rituale und waren für eine gute Stimmung auf dem Fest verantwortlich. Wenn das Brautpaar die Musiker nicht zahlen konnte, übernahm die Gemeinde die Kosten für die Musiker.

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts verlor die traditionelle Musik der osteuropäischen Juden mehr und mehr an Bedeutung. Viele Juden verbanden mit Klezmer die Zeit ihrer Unterdrückung in Osteuropa und die Shoa, und in Israel wandte man sich mehr und mehr orientalisch geprägter Musik zu.

In den 1970er Jahren, im Anschluss an das Revival der Folkmusik, erlebte Klezmer – zunächst in den USA – eine Art Wiedergeburt. Junge Juden begannen sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen, die Musik ihrer Vorfahren wieder zu entdecken und weiterzuentwickeln. Sie experimentierten mit Elementen aus Rock, Jazz, Funk und Hip Hop. Es entstanden neue Stilmixe, deren traditionelle Herkunft in manchen Fällen kaum noch zu hören war und die heute unter dem Begriff »Weltmusik« vermarktet wird.

Der Film gibt einen Einblick in die Geschichte des Klezmer, stellt verschiedene heute noch gespielte Stilrichtungen des Klezmer vor und geht der Frage nach, inwieweit der große Erfolg der Musik in Deutschland im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte stehen könnte.

April 2012

Für Menschen, die aufgrund ihrer Biografie oder ihrer sozialen Stellung kaum mit einem universitären Bildungsangebot in Berührung kommen, rief der Verein Straßenkreuzer e. V. 2010 die Straßenkreuzer Uni ins Leben. Das Vorlesungsangebot ist kostenlos und wendet sich in erster Linie an Frauen und Männer aus Einrichtungen der Obdachlosenhilfe. Der Anspruch der Organisatoren ist es, wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich zu vermitteln und Interessierte ohne Zugangsschwelle an spannende Wissensgebiete heranzuführen. Dabei soll niemand ausgeschlossen werden, doch vielen Besuchern der Veranstaltungen fehlt es nicht nur am Geld, andere Bildungsangebote wahrzunehmen, sondern auch am dazu nötigen Selbstbewusstsein: »Es ist einfacher, zu so einer Veranstaltung zu gehen, wenn man weiß, die Leute haben alle eine ähnliche Geschichte wie ich, ich muss mich da nicht irgendwie vorstellen, rechtfertigen, ich werd’ nicht irgendwie komisch angeguckt.«

Dezember 2011

Lebenshilfen gibt es heute in fast jeder deutschen Stadt. Von betroffenen Eltern vor 50 Jahren gegründet, gibt es heute über 500 eigenständige Vereine, die 170.000 Menschen mit Handicap betreuen.

Die Angebote sind inzwischen sehr vielseitig und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Sie sollen ein weitgehend selbstorganisiertes und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Die Betreuer verstehen sich dabei als Assistenten und Begleiter, die unterstützen, aber nicht bevormunden. In den Anfängen, während der 1960er und 1970er Jahre, war die Situation noch eine ganz andere.

Am Beispiel der Lebenshilfe Fürth zeigt die Reportage auf, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat: Thematisiert wird unter anderem das gegen viele Widerstände erkämpfte Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität, die Stärkung der Persönlichkeitsrechte – die durch die 1992 erfolgte Abschaffung des Vormundschaftsrechts erfolgte und zu einem vollständig veränderten Selbstverständnis im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung führte – und die bis heute andauernden Versuche einer Integration in unsere Gesellschaft.

Dezember 2011

Wilhelm Löhe gründete 1854 die Diakonissenanstalt Neuendettelsau und nahm dort neben Alten und Kranken, erstmals in Bayern, auch Menschen mit geistiger Behinderung auf. Löhe ging davon aus, dass geistig behinderte Menschen bildungsfähig sind. Von daher liess er sie unterrichten und sorgte für Beschäftigung.

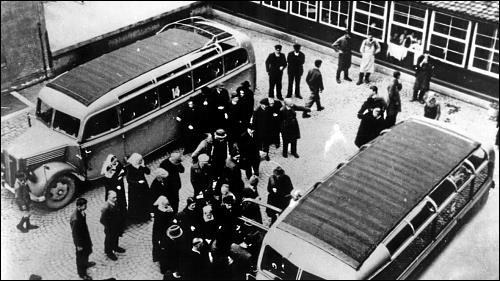

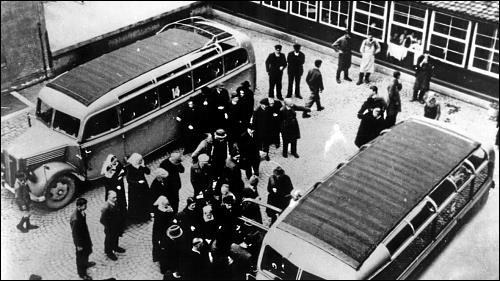

Doch die von Charles Darwins Evolutionstheorie ausgelöste Diskussion über die sogenannte Rassenhygiene führte bereits in den 1920er Jahren zu ersten Irritationen. Wissenschaftler und Ärzte diskutierten, ob man »unwertes Leben«, und dazu zählten auch geistig behinderte Menschen, ausmerzen müsse. Wozu dies im Dritten Reich führte, ist bekannt. Doch auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Menschen mit geistiger Behinderung weiter diskriminiert. Erst durch die von betroffenen Eltern überall in Deutschland gegründeten »Lebenshilfen« verbesserte sich langsam die Situation.

Der Film zeigt, wie sich der Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute verändert hat.

Jüngste Kommentare