Februar 2012

Noch ist es die große Ausnahme, dass Menschen mit geistiger Behinderung die Grundschule besuchen, in der freien Wirtschaft arbeiten oder mitten im Stadtteil in einer Wohngemeinschaft leben. Was vor wenigen Jahren noch undenkbar war, soll, wenn es nach den Vorgaben einer von der Bundesregierung ratifizierten UN-Resolution geht, zum Normalfall werden. Ziel der Inklusion ist es, Menschen mit Handicap an allen gesellschaftlichen Belangen gleichberechtigt teilhaben zu lassen.

Seit 2002 gibt es an der Fürther Pestalozzischule eine inklusive Partnerklasse. Vom ersten bis zum vierten Schuljahr werden hier Kinder mit besonderem Förderbedarf im Bereich »geistige Entwicklung« gemeinsam mit Grundschulkindern unterrichtet.

Die Vielfalt der Begabungen stellt hohe Ansprüche an die Lehrer und erfordert zusätzliches Personal, um auch den schwächeren Schülern ein ihren Fähigkeiten adäquates Lernen zu ermöglichen. Ein Aufwand, der sich aus Sicht der Lehrerin Gabi Wille lohnt: »Ich finde es eine ganz wunderbare Art des Miteinanders, diese Freude, ein Buch in die Hand zu nehmen, beim einen Kind zu beobachten, während ein anderes jetzt schon mit Zahlen umgehen kann, aber nicht sprechen kann, und dieses Erlebnis ist jeden Tag ein Geschenk, aber jeder Tag ist unplanbar.«

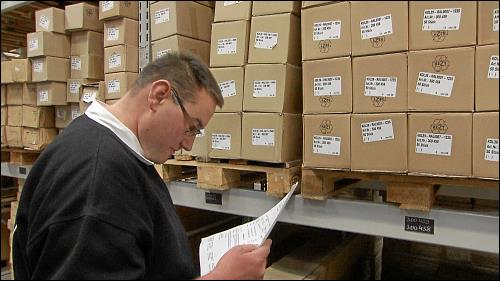

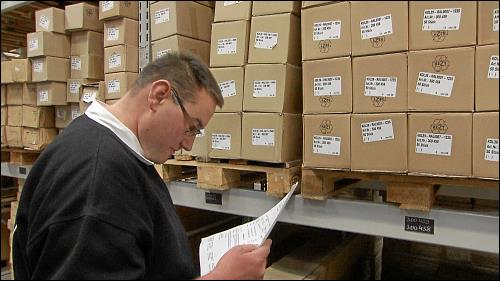

Seit Herbst 2010 bietet die Lebenshilfe Fürth Mitarbeitern der Werkstätten die Möglichkeit, auf einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft zu wechseln. Mit Unterstützung eines Integrationsbeauftragten haben bisher acht Mitarbeiter diesen Schritt gewagt. Martin Truckenbrodt ist einer von ihnen: Er arbeitet im Warenlager einer Werbemittelfirma und sieht die Mehrbelastung, die die neue Arbeitsstelle mit sich bringt, positiv: »In den Werkstätten war ich dicker, da nehm ich wenigstens ab, weil ich soviel Bewegung hab«. Firmenchef Roland Brombacher ist mit Martin mehr als zufrieden: »Der hat einen wahnsinnigen Antrieb, der Kerl hat eine total gute Seele. Das kann man sich gar nicht vorstellen.«

Seit dem Frühjahr 2010 gibt es in Fürth für Menschen mit geistiger Behinderung eine Alternative zum Wohnheim. Die Lebenshilfe hat in der Fürther Südstadt eine Wohnung angemietet, in der junge Erwachsene die Möglichkeit haben, zusammen zu leben. Lisa, Tobias, Florian und Stefan haben sich bewusst für das ambulant begleitete Wohnen in einer Wohngemeinschaft entschieden, »weil wir halt selber alles lernen, essen, putzen, einkaufen...« Seit dem Einzug haben die WG-Bewohner große Fortschritte gemacht und vielleicht wird ihr großer Traum, ganz ohne Betreuung leben zu können, eines Tages Wirklichkeit.

Drei ermutigende Beispiele, aber die betroffenen Lehrer und Pädagogen warnen davor, aus solchen Beispielen zu schließen, dass dies die Lösung für alle Menschen mit Handicap sein kann.

Dezember 2011

Lebenshilfen gibt es heute in fast jeder deutschen Stadt. Von betroffenen Eltern vor 50 Jahren gegründet, gibt es heute über 500 eigenständige Vereine, die 170.000 Menschen mit Handicap betreuen.

Die Angebote sind inzwischen sehr vielseitig und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Sie sollen ein weitgehend selbstorganisiertes und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Die Betreuer verstehen sich dabei als Assistenten und Begleiter, die unterstützen, aber nicht bevormunden. In den Anfängen, während der 1960er und 1970er Jahre, war die Situation noch eine ganz andere.

Am Beispiel der Lebenshilfe Fürth zeigt die Reportage auf, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat: Thematisiert wird unter anderem das gegen viele Widerstände erkämpfte Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität, die Stärkung der Persönlichkeitsrechte – die durch die 1992 erfolgte Abschaffung des Vormundschaftsrechts erfolgte und zu einem vollständig veränderten Selbstverständnis im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung führte – und die bis heute andauernden Versuche einer Integration in unsere Gesellschaft.

Dezember 2011

Wilhelm Löhe gründete 1854 die Diakonissenanstalt Neuendettelsau und nahm dort neben Alten und Kranken, erstmals in Bayern, auch Menschen mit geistiger Behinderung auf. Löhe ging davon aus, dass geistig behinderte Menschen bildungsfähig sind. Von daher liess er sie unterrichten und sorgte für Beschäftigung.

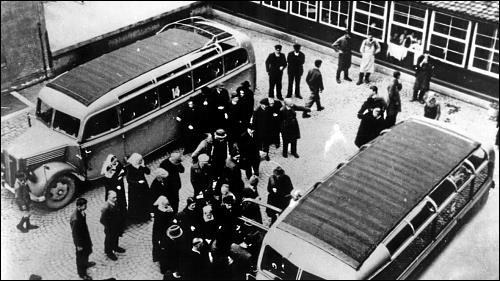

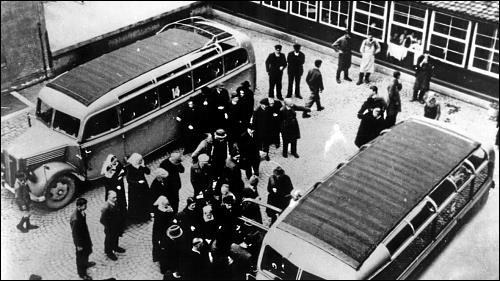

Doch die von Charles Darwins Evolutionstheorie ausgelöste Diskussion über die sogenannte Rassenhygiene führte bereits in den 1920er Jahren zu ersten Irritationen. Wissenschaftler und Ärzte diskutierten, ob man »unwertes Leben«, und dazu zählten auch geistig behinderte Menschen, ausmerzen müsse. Wozu dies im Dritten Reich führte, ist bekannt. Doch auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Menschen mit geistiger Behinderung weiter diskriminiert. Erst durch die von betroffenen Eltern überall in Deutschland gegründeten »Lebenshilfen« verbesserte sich langsam die Situation.

Der Film zeigt, wie sich der Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute verändert hat.

Juli 2011

Am Donnerstag, dem 7. Juli 2011, stellten drei Investorengruppen dem Projektbeirat, den Stadtrats-Mitgliedern, dem Baukunstbeirat, dem Arbeitnehmerbeirat, dem Behindertenbeirat sowie der Presse ihre Konzepte für eine Neugestaltung der Fürther Innenstadt vor. Der etwas sperrig benannte »Einkaufsschwerpunkt Rudolf-Breitscheid-Straße« soll dazu beitragen, dass Fürth die teilweise an die Nachbarstädte verlorene Kaufkraft wieder zurückgewinnt und die auf Grund ihrer gut erhaltenen historischen Bausubstanz attraktive Innenstadt zu neuem Leben erweckt wird.

Medien PRAXIS e. V. war bei der Vorstellung der Konzepte dabei und hat aus den Präsentationen drei Zusammenfassungen erstellt, die wir hiermit der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir möchten damit einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass dieser für die Stadt Fürth so wichtige und weitreichende Entscheidungsprozess möglichst transparent vonstatten gehen kann.

Juni 2011

Ausstrahlung am Sonntag, dem 3. August 2025 um 19:45, 21:45 und 23:45 Uhr auf Franken Fernsehen im Kabel und im Livestream und um 22:00 Uhr auf Franken Plus

Mourat, Sohn türkischstämmiger Griechen, wurde vor 21 Jahren in Fürth geboren. Nach einer Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer stellte er fest, dass er vom Leben mehr will, als Brot und Brötchen zu verkaufen. Seitdem sind einige Jahre vergangen.

Mourat tritt inzwischen bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Rapper M‑StYlEr auf und besucht gleichzeitig die Berufsoberschule, um sein Abitur nachzumachen. Er ist froh, dass er hier in Deutschland die Möglichkeit dazu hat und kann die Kritik von anderen Jugendlichen mit Migrationshintergrund an seiner neuen Heimat nicht verstehen. »Man scheisst nicht auf den Teller, von dem man isst!«, so lautet ein türkisches Sprichwort, das er in diesem Zusammenhang gerne zitiert.

Manchmal fühlt sich Mourat etwas zweigeteilt: Einerseits ist er ein sehr bodenständiger Mensch, dem die Familie über alles geht. Andererseits gibt es da den Rapper M‑StYlEr, dessen großer Traum es ist, Erfolg mit seiner Musik zu haben: »Der Mourat und der M‑StYlEr, das sind zwei Personen, der Mourat, der bin ich, der sorgt halt für seine Ausbildung, für seine Zukunft, der bildet sich weiter und der M‑StYlEr, der ist halt der Künstler, der in mir drin steckt, der braucht halt seine Bühne und für ihn wünsch ich mir halt nur ein Album aufm Regal zum Verkaufen, er soll eine Million damit verdienen und dann kann er schon in die Rente gehen, mehr braucht der nicht zu machen, und danach kann der Mourat in Ruhe mit seiner Familie glücklich in seinem Haus leben.«

Mai 2011

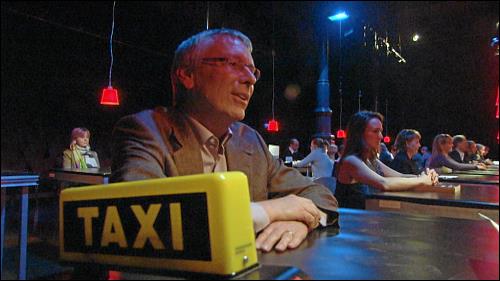

Was haben der Taxifahrer, die Floristin oder die Grafikerin mit der Oper zu tun? Welche Bedeutung haben Kultur- und Kreativorte für die Identität einer Stadt? Warum sehen die meisten Menschen Kultur nicht als Wirtschafts‑, sondern als Kostenfaktor? So oder ähnlich lauteten einige Fragestellungen, die von der Arbeitsgemeinschaft Kultur im Großraum im Rahmen des Festivals »made in…« zur Diskussion gestellt wurden.

Ziel der Verantwortlichen war es, auf die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft hinzuweisen, die laut Aussagen von Kulturstaatsminister Bernd Neumann »höher einzuschätzen ist als die ganze chemische Industrie, und wenn sie den Anteil der Kultur- und Kreativwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt nehmen, dann ist der etwa so stark wie der der gesamten Automobilindustrie«. Kultur kostet demnach nicht nur, sondern sie sorgt auch für Wertschöpfung.

Aber kann die Etablierung eines Begriffs zu einer anderen Sicht auf die Kultur führen oder werden dadurch die Grenzen zu dem, was Kunst und Kultur ausmacht, verwischt? Und was halten die Kulturschaffenden und Künstler davon, dass sie mit Spieleentwicklern, Architekten und anderen Kreativwirtschaftlern mehr oder weniger ungefragt in einen Topf geworfen werden?

April 2011

Wir begleiten das noch bis zum 17. Apr. 2011 laufende Festival »made in...«, welches sich rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft in Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach dreht. Unser Beitrag zum Event-Feuerwerk besteht in der zeitnahen Produktion facettenreicher Videoclips, die eigentlich regelrechte Mini-Reportagen sind:

Januar 2011

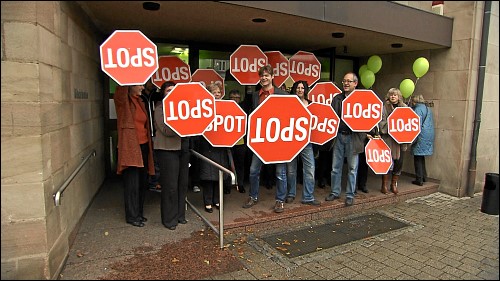

Seit acht Jahren gibt es in Fürth eine kleine kommunale Kunstgalerie. Trotz ihrer von allen Seiten hochgelobten Arbeit droht im Herbst 2010 die Schließung. Finanzkrise und Insolvenz des Versandhauses Quelle haben zu massiven Einbrüchen beim Gewerbesteueraufkommen geführt – die Stadt muss 20 Millionen Euro einsparen. Da sich die städtische Galerie außerstande sieht, eine Kürzung ihres Budgets zu verkraften, schlägt die Stadtverwaltung die Schließung der Einrichtung vor.

Mit Unterschriftenaktionen, Solidaritätsveranstaltungen und der Hilfe von Sponsoren kann dies zumindest vorläufig verhindert werden. Was bleibt, ist die Frage nach dem Stellenwert bildender Kunst in Zeiten leerer Kassen: Ist sie ein teurer Luxusartikel, der nur bei wenigen Bürgern auf Interesse stößt und deshalb verzichtbar ist, oder gehört sie – und die Auseinandersetzung mit ihr – zur Grundversorgung der Bevölkerung – auch in einer kleinen, aber eben doch Großstadt wie Fürth?

Jüngste Kommentare