Dezember 2012

Seit vielen Jahren versucht die Stadt Fürth, für ihre Bürger ein attraktives Einkaufsangebot zu schaffen. Doch das veraltete Citycenter kämpft mit von Jahr zu Jahr zunehmenden Leerständen und in der Fußgängerzone haben sich vor allem Handyläden, Ein-Euro- und Back-Shops niedergelassen. So fahren immer mehr Fürther zum Einkaufen und Bummeln in die Nachbarstädte Nürnberg und Erlangen. Mit der Schaffung eines Neuen Einkaufsschwerpunktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße, die sogenannte »Neue Mitte«, wird sich dies nun schon bald ändern, so hoffen zumindest die Stadtverantwortlichen, große Teile des Einzelhandels und auch viele Konsumenten.

Vom Investor MIB ist der Beginn der Bauarbeiten für das Frühjahr 2013 geplant, doch die Diskussionen, insbesondere um den Erhalt des ehemaligen Parkhotels, werden in den letzten Wochen immer emotionaler. Versteckt sich unter dem Putz des Gebäudes, dem ursprünglichen »Hotel National«, eine schöne, bewahrenswerte Fassade? Ist der im Gebäude befindliche Festsaal erhaltenswert und könnte er vielleicht sogar so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal darstellen, mit dem man sich von der Konkurrenz aus den Nachbarstädten abheben kann? Passen die Entwürfe der vom Investor beauftragten Architekten in die Denkmalstadt Fürth? Fragen, die von vielen Bürgern sehr lebhaft diskutiert werden.

Da Medien PRAXIS e. V. diesen Prozess schon seit längerem verfolgt, haben wir beschlossen, Statements und Interviews von den an der Diskussion beteiligten Parteien sowie die Projektvorstellungen des Investors MIB ins Netz zu stellen, so dass sich interessierte Bürger ihre eigene Meinung bilden können:

Dezember 2012

JETZT ONLINE auf unserem YouTube Kanal

Die Malerin, Grafikerin und Objektkünstlerin Julia Frischmann wurde vor wenigen Wochen mit dem Kulturförderpreis der Stadt Fürth ausgezeichnet. Die 27-jährige Absolventin der Nürnberger Kunstakademie hat bereits einige Preise gewonnen. Trotz ihres vergleichsweise jungen Alters hat sie bereits einen dezidiert eigenen Stil entwickelt und wird inzwischen als vielversprechendes Talent gehandelt.

Im point-Portrait stellt sich Julia Frischmann, die ihr Atelier »Auf AEG« hat, den neugierigen Fragen des Kabarettisten und »Weltanschauungsbeauftragten« Philipp Moll. In seiner witzigen und gleichzeitig nachdenklichen Art ermöglicht er dem Zuschauer Einblicke in die Hintergründe des künstlerischen Schaffens von Julia Frischmann.

Hier könnt Ihr das Portrait anschauen!

November 2012

Die Fürther Stadtgeschichte ist mit der Gustavstraße untrennbar verbunden: Bis 1827 noch Bauerngasse genannt, ist sie schon zu Zeiten, als Fürth noch ein Marktflecken war, von zentraler Bedeutung. Entlang der Verbindungsstraße nach Würzburg, Regensburg und Bamberg siedeln sich vor allem Wirtshäuser und Geschäfte an. Im 19. Jahrhundert entsteht so Fürths erste Einkaufsstraße.

In den Nachkriegsjahren entdecken die in Fürth stationierten Soldaten der U.S. Army die Altstadt. Doch deren nächtliche Eskapaden lassen die Anwohner nicht zur Ruhe kommen: Sie wehren sich, und wenn man den Erzählungen und der Presse glauben darf, kam dabei auch der eine oder andere Eimer mit kaltem Wasser zum Einsatz...

Letztendlich endet das Ganze mit einem »Off limits« durch den Fürther Stadtrat. Von da an geht es mit der Gustavstraße stetig bergab: Kneipen machen zu, die Menschen ziehen aus der maroden, sanierungsbedürftigen Altstadt weg. Als dann die neu gebaute Umgehungsstraße auch noch den Durchgangsverkehr aus der Gustavstraße abzieht, müssen fast alle Läden schließen. Der Abriss droht.

Der jedoch konnte verhindert werden: Inzwischen sind sogar die meisten Häuser saniert und das Leben ist in die Gustavstraße zurückgekehrt. Aber der Streit um die Zukunft der Straße ist neu entbrannt. Dazu demnächst mehr – in einer weiteren point Reportage.

Oktober 2012

Gemeinhin produzieren wir unsere DVDs für den freien Verkauf in Kleinauflage selbst. Nur bei populären Produktionen mit absehbar großer Nachfrage lassen wir bei einem professionellen Preßwerk drei- oder gar vierstellige Stückzahlen anfertigen. Nach »Geboren in Fürth – 100 Jahre Nathanstift« haben wir nunmehr unsere zweite »Großproduktion« in Auftrag gegeben und heute mehrere (ziemlich schwere) Kartons mit »Faszination Klezmer – zwischen Tradition und Weltmusik« erhalten. Das von unserem benachbarten und befreundeten Hausgrafiker Armin Stingl wie immer treffsicher gestaltete Cover gibt einen »sang- und klanglosen« Eindruck von der mitreißenden Energie der dokumentierten Musikbeispiele:

Der knapp 60-minütige Film (im Vergleich zur Fernsehfassung ist der »Director’s Cut« um etwa 28 Minuten länger) vermittelt einen Einblick in die jahrhundertealte Geschichte traditioneller jüdischer Musik, die heute unter dem Sammelbegriff »Klezmer« firmiert. Er geht den Fragen nach, welche Bedeutung diese Musik in der Vergangenheit hatte, welche sie heute in Westeuropa, den USA und Osteuropa (wieder) hat und warum sie ausgerechnet in Israel so gut wie nicht zu hören ist. Ferner spürt die Reportage den Überlegungen nach, ob Klezmer nur von Juden gespielt werden darf und ob sich deutsche Musiker trotz (oder gerade wegen) des Holocausts mit Klezmer auseinandersetzen sollten.

Vor allem aber dokumentiert der Film das breite Spektrum der Stilrichtungen, die eine höchst lebendige Klezmer-Szene mit unterschiedlichsten musikalischen Vorprägungen heute auf die Bühne bringt: Dabei kommen Vertreter puristischer und traditioneller Klezmerformen ebenso zu Wort wie Musiker, deren Schaffen gemeinhin unter dem Label »Weltmusik« läuft und deren Musik von Klassik, Jazz, HipHop, Hardrock oder Funk-Elementen beeinflußt ist.

Mit »Abraham Inc.«, Georg Brinkmann, Christian Dawid, Helmut Eisel, »KlezmaFour«, Frank London, »Ramzailech«, »Ensemble Saltiel«, Jake Shulman-Ment sowie »The Heart and The Wellspring« sind auf der DVD Musiker vereinigt, die sich nicht nur innerhalb der Klezmer-Szene einen Namen gemacht haben und die eines verbindet: die intensive Beschäftigung mit den Wurzeln der traditionellen Musik der Juden – ganz unabhängig davon, ob sie nun selbst jüdische Vorfahren haben oder nicht.

Als Vorstand von Medien PRAXIS e. V. bin ich auf diese Produktion besonders stolz, zumal ihr Herstellungsaufwand vergleichsweise hoch war: Sei es das schwierige Filmen auf abgedunkelter Bühne, sei es die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Akteuren unter stetem Termindruck, hier waren unsere beiden Macher ganz besonders gefordert. In dieser Größenordnung stemmen wir das allenfalls einmal im Jahr! Wir hoffen aber, daß sich der Aufwand gelohnt hat und der während des diesjährigen internationalen Klezmer-Festivals komplett in Fürth gedrehte Film weithin Beachtung findet...

Aufgrund der hohen Auflage können wir den Film zu unseren üblichen Konditionen anbieten: Die DVD kann für € 15,– (zzgl. Versandkosten) bei uns bestellt werden.

September 2012

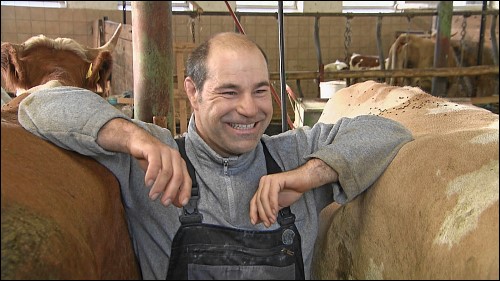

In der Nähe der mittelfränkischen Gemeinde Dietersheim liegt der Hausenhof: Die von einer Elterninitiative vor 25 Jahren gegründete anthroposophische Lebensgemeinschaft hat den Anspruch, umweltbewusst zu leben und Menschen mit Unterstützungsbedarf zu fördern.

Derzeit leben und arbeiten auf dem Hausenhof 122 Menschen – die Hälfte davon mit geistiger Behinderung. Das Gemüse wird in der Gärtnerei und auf den Feldern angebaut, Fleisch und Milch liefern die zum Hof gehörenden Schweine und Kühe. Der benötigte Strom kommt von den eigenen Photovoltaikanlagen, eine Hackschnitzelheizung sorgt im Winter für die nötige Wärme.

Die Menschen mit und ohne Förderbedarf leben in großfamilienähnlichen Strukturen zusammen. Arbeit finden die Bewohner in der Landwirtschaft oder der Dorfmeisterei, in der Käserei oder Bäckerei, in der Weberei oder dem Dorfladen. Die Reportage gewährt Einblicke in eine Lebensform, die mitunter an längst vergangene Zeiten erinnert und doch zukunftsfähig zu sein scheint.

August 2012

»Hier ist es einfach so friedlich!« Die junge Frau ist vom Rundblick über ihren kleinen Garten sehr angetan: Sie hat es nie bereut, sich vor einem Jahr für das Pachten einer Parzelle in der Schrebergartenanlage Baggerloch entschieden zu haben. Neben den Alteingesessenen, die ihre Gärten hier oft schon von der Elterngeneration übernommen haben, entdecken auch junge Menschen und Familien mit kleinen Kindern zunehmend die Kolonien als erholsamen Ausgleich zum hektischen Leben in der Stadt.

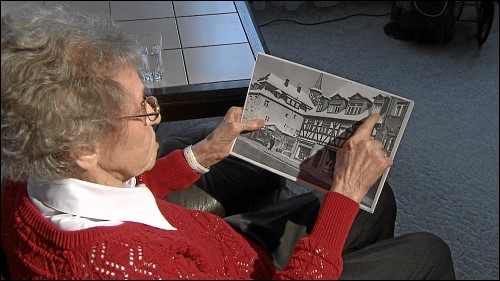

Insbesondere Bürger mit Migrationshintergrund sind in der Anlage verhältnismäßig stark vertreten: Eine türkische Familie hat in ihrem Garten die ideale Möglichkeit gefunden, das Beisammensein im Kreis der großen Familie mit dem Aufenthalt in der Natur zu verbinden. Ihre Nachbarn, die den Garten schon in der zweiten Generation bewirtschaften, sind gelassen, auch wenn es nebenan mal turbulenter zugeht. Sie sind Rentner, und da sie aufgrund regelmäßiger Dialyse-Behandlungen keine Reisen mehr unternehmen können, ist ihnen die grüne Oase ihres Gartens zur zweiten Heimat geworden. »Wenn wir den nicht hätten, wo willst denn dann hin?« fassen sie es kurz und bündig zusammen.

Auch der ehemalige Vereinsvorsitzende Herr Kaiser verbringt viel Zeit im Baggerloch – manchmal mehr, als ihm lieb ist. Denn obwohl für frei werdende Gärten immer schnell ein Nachfolger gefunden werden kann, zeigen die neuen Pächter wenig Neigung zum Engagement in der Vereinsarbeit. Da sich schon seit Jahren kein Mitglied bereit erklärt, sein Amt zu übernehmen, führt er den Vorsitz kommissarisch weiter – trotz Gehbehinderung und seines hohen Alters von inzwischen fast 80 Jahren.

Juni 2012

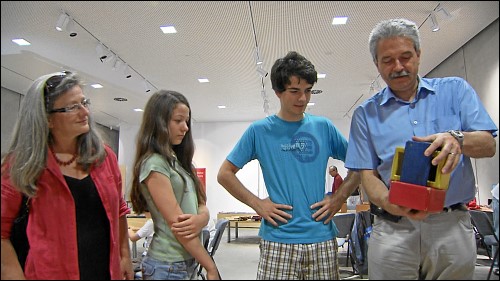

Familie Malowaniec bewohnt mit zwei Kindern, einer Katze und einem verspielten Hund ein Reihenhaus in einem Nürnberger Vorort. Der Vater geht zur Arbeit, die Mutter kümmert sich um den Haushalt und die Erziehung der Kinder. Eine Familie, wie es unzählige gibt, und doch werden sie in der Nachbarschaft zum Gesprächsstoff, als bekannt wird, dass ihre beiden Kinder hochbegabt sind und eine Klasse überspringen. Frau Malowaniec erinnert sich: »Als wir darüber gesprochen haben, weil wir einfach selber die Freude mitteilen wollten, haben wir gemerkt, dass es in Neid ausgeartet ist, und in Mobbing.« – eine Erfahrung, die Eltern hochbegabter Kinder immer wieder machen müssen.

Dabei ist es meist weder für die Eltern noch für die Kinder einfach, mit dieser besonderen Gabe umzugehen. Bei den einen führt die Unterforderung an der Schule zur Leistungsverweigerung, andere fühlen sich als etwas Besonderes, reagieren mit Arroganz und werden so zu Außenseitern.

Um derartige Probleme zu vermeiden, setzen sich die Eltern intensiv mit dem Thema auseinander und investieren viel Zeit in die Erziehung: »Das waren nicht Kinder, die man in die Ecke setzen konnte, die haben einen immer wieder herausgefordert.« Sie versuchen, ihren Kindern eine unbeschwerte Kindheit, frei von Leistungsdruck zu ermöglichen und ihnen gleichzeitig ein gesundes Selbstwertgefühl mitzugeben: »Ich hab immer mit den Kindern ein Lied gesungen – sei ein lebendiger Fisch und schwimme gegen den Strom, es ist manchmal schwer, gegen den Strom zu schwimmen, aber es lohnt sich.«

Mai 2012

Die Wurzeln des Klezmer reichen zurück bis ins 11. Jahrhundert. Die Musik begleitete die aschkenasischen Juden schon auf ihrer Wanderschaft durch Westeuropa in den Osten des Kontinents. Klezmermusiker – auch Klezmorim genannt – zogen damals von Dorf zu Dorf. Sie waren nicht sehr angesehen, andererseits aber bei Feierlichkeiten, insbesondere bei Hochzeiten, unverzichtbar. Sie führten das Brautpaar durch den Tag und die mit dem Fest verbundenen Rituale und waren für eine gute Stimmung auf dem Fest verantwortlich. Wenn das Brautpaar die Musiker nicht zahlen konnte, übernahm die Gemeinde die Kosten für die Musiker.

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts verlor die traditionelle Musik der osteuropäischen Juden mehr und mehr an Bedeutung. Viele Juden verbanden mit Klezmer die Zeit ihrer Unterdrückung in Osteuropa und die Shoa, und in Israel wandte man sich mehr und mehr orientalisch geprägter Musik zu.

In den 1970er Jahren, im Anschluss an das Revival der Folkmusik, erlebte Klezmer – zunächst in den USA – eine Art Wiedergeburt. Junge Juden begannen sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen, die Musik ihrer Vorfahren wieder zu entdecken und weiterzuentwickeln. Sie experimentierten mit Elementen aus Rock, Jazz, Funk und Hip Hop. Es entstanden neue Stilmixe, deren traditionelle Herkunft in manchen Fällen kaum noch zu hören war und die heute unter dem Begriff »Weltmusik« vermarktet wird.

Der Film gibt einen Einblick in die Geschichte des Klezmer, stellt verschiedene heute noch gespielte Stilrichtungen des Klezmer vor und geht der Frage nach, inwieweit der große Erfolg der Musik in Deutschland im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte stehen könnte.

Jüngste Kommentare