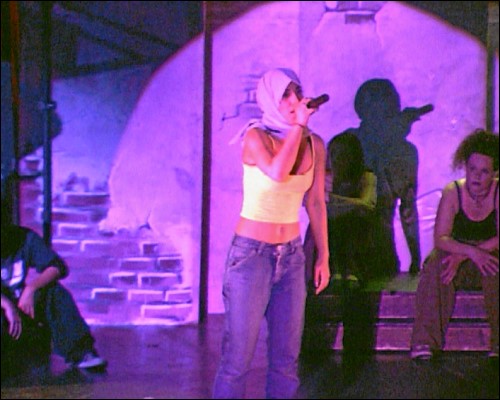

Im Rahmen eines von der BLM zur Verfügung gestellten Aus- und Fortbildungskanals, kurz AFK, werden bei Radio no name neue Formen der Jugendarbeit erprobt. Jugendliche haben die Möglichkeit, ihren Interessen entsprechend Themen zu wählen und selbständig Sendungen zu produzieren. Dabei reicht ihre Arbeit von der Interviewführung über den Sendeschnitt bis hin zur Moderation und Sendetechnik.

Jüngste Kommentare