Dezember 2013

Nachdem sich die Wogen über den Abriss des Parkhotels mit dem darin befindlichen und unter Denkmalschutz stehenden Festsaal etwas gelegt haben, beschäftigt das Schicksal des ebenfalls für die Entwicklung des Einkaufsschwerpunktes »Neue Mitte« benötigten Gebäudes in der Rudolf-Breitscheid-Straße 4 die Fürther Bürger. Sollen für das von der Lebenshilfe Fürth zu betreibende Café »Samocca« bestehende Denkmalschutzauflagen teilweise aufgehoben werden? Eine ausführliche Zusammenfassung der Diskussion im Fürther Stadtrat finden Sie hier:

Juli 2013

Medien PRAXIS e. V. hat sich in den letzen 12 Monaten ausführlich mit der Fürther Gustavstraße beschäftigt. Zum einen haben wir uns in dem Film »A bissla wos vo Färdd – die Gustavstraße« mit der Geschichte der Straße befasst, zum anderen haben wir uns in der Reportage »Lebenslust, Lebensfrust – vom spannungsreichen Leben in der Gustavstraße« mit dem seit geraumer Zeit andauernden Konflikt zwischen einigen Anwohnern, Wirten und Besuchern der Gustavstraße auseinandergesetzt.

Und der Konflikt schwelt weiter: Inzwischen wurden einige Prozesse geführt, ein Ende ist nicht abzusehen. So kam es im Vorfeld des Fürth Festivals im Internet zu Gewaltandrohungen gegen einzelne Anwohner, als bekannt wurde, dass sich die Stadt auf Grund eines Gerichtsbeschlusses gezwungen sah, die Livemusik in der Gustavstraße eine Stunde früher zu beenden als in den Jahren zuvor.

Wir waren am Samstag vor Ort, haben uns selbst ein Bild gemacht und Veranstalter Thomas Schier von Vision Fürth e. V. und Helmut Ell von den Travelling Playmates zu der Situation befragt. In der Fürth-Mediathek von Medien PRAXIS e. V. ist das Video ab sofort abrufbar:

Februar 2013

Anfang dieser Woche sahen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion unter dem Artikel »Lebenslust, Lebensfrust – vom spannungsreichen Leben in der Gustavstraße« auf unbestimmte Zeit zu deaktivieren. Einige schriftliche bzw. fernmündlich (mit unterdrückter Rufnummer) geäußerte Meinungen waren derart niveaulos, dass wir dies weder akzeptieren noch veröffentlichen wollten. Wir sahen uns mit Unterstellungen, Beleidigungen und sogar mit der Androhung bzw. Ankündigung von Straftaten konfrontiert, die größtenteils gegen Dritte, aber zum Teil auch gegen uns ausgesprochen wurden. In der bald 18-jährigen Schaffenszeit von Medien PRAXIS e. V. ist dies ohne Beispiel.

Damit konnten nun leider auch Kommentare von Personen, die sich die Mühe gemacht haben, ihre Meinung sehr differenziert niederzuschreiben, nicht mehr veröffentlicht werden. Dass wir auf diese Weise Zensur ausüben wollen (wie vereinzelt behauptet), weisen wir entschieden zurück. Leider ist davon auch unser erklärtes Anliegen, eine offene und respektvolle Diskussion zu führen, betroffen.

Während der Austausch von Argumenten auf anderen Plattformen (Blogs, diverse Facebook-Seiten) zumindest teilweise mit Behauptungen, Unterstellungen und Diffamierungen untermauert wird, möchten wir eben dies auf unserer Homepage verhindern. Aus diesem Grund ist es in unserem Blog verpflichtend, Mail-Adresse und Namen anzugeben. Dies führt allerdings dazu, dass sich Menschen, die nicht alle Entwicklungen in der Gustavstraße gutheißen, sehr schwer tun, sich frei zu äußern. Sie befürchten Repressionen oder gar Mobbing. Man spricht zwar am Telefon oder persönlich offen mit uns, möchte aber auf keinen Fall, dass der eigene Name publik wird. Ängste, die anscheinend schon länger existieren: Anwohner, die sich 2011 mit einer Unterschriftsliste ans Ordnungsamt wandten, um sich über die Zunahme von Lärm-Emmissionen zu beschweren, bestanden schon damals darauf, dass die Liste vorher anonymisiert wird.

Eine ehemalige Anwohnerin spricht im Film davon, wie schade es ist, dass die gemäßigten Stimmen auf Grund der Schärfe, die der Konflikt inzwischen erreicht hat, nicht mehr gehört werden. Das sehen wir ähnlich, zumal wir immer wieder aufs Neue von Situationen erfahren, in denen versucht wird, Menschen zu beeinflussen oder unter Druck zu setzen.

Im Zusammenhang mit dem Konflikt kursieren eine ganze Reihe von Gerüchten, Unterstellungen und Behauptungen, die ehrverletzend sind, in Einzelfällen sogar strafrechtlich relevant sein könnten. Seit wir uns mit dem Thema beschäftigen, werden wir fast täglich damit konfrontiert. Einiges war bzw. ist im Internet nachzulesen. Das meiste wird aber mündlich (ganz bewusst?) weitergegeben. Wir mussten feststellen, dass diese Aussagen nicht nur wesentlich zur Meinungsbildung beitragen, sondern sich auch oft nach dem Prinzip der »Stillen Post« verselbstständigen und mit jeder weiteren Wiedergabe an Schärfe und Dramatik zunehmen.

Wie also mit dieser Situation umgehen? Wie kann man in einer Stadt, die sich als liberal und weltoffen versteht, ein Klima erzeugen, in dem man wieder angstfrei und ohne Opfer von Polemik zu werden, seine Meinung vertreten kann? Alle, die sich dazu äußern wollen, laden wir hiermit herzlich dazu ein, dies hier zu tun. Wir bitten, dabei auf Unterstellungen zu verzichten.

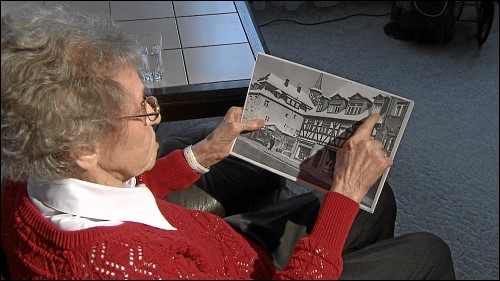

PS.: Am kommenden Sonntag wiederholen wir das Kurzportrait einer Fürther Jüdin, die 1938, als 17-jähriges Mädchen nach Polen deportiert wurde. Obwohl diese Stadt Ausgangspunkt ihrer jahrzehntelangen Leidensgeschichte ist, während der sie unter anderem fünf Jahre in einem russischen Konzentrationslager zubringen musste, kehrte sie in den 1960er Jahren in ihr geliebtes Fürth zurück: Sie wollte die Einwohner dieser Stadt nicht für das, was ihr geschehen war, verantwortlich machen. Vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass es meist mehrere Möglichkeiten gibt, mit Situationen umzugehen, selbst wenn man Unrecht erleiden musste...

Januar 2013

Mit ihren 18 gastronomischen Betrieben, vielen kleinen Geschäften und schön sanierten alten Häusern ist die in der Fürther Altstadt gelegene Gustavstraße ein Ort, der Menschen weit über die Stadtgrenzen hinaus anzieht. Doch während die Besucher den südländisch wirkenden Charme genießen, hat sich die Straße in den letzten Jahren für einige Anwohner zum Albtraum entwickelt.

Die Ausweitung der Freischankflächen vor den Gaststätten und die steigende Anzahl von Festen mit der Möglichkeit, an den Sommerwochenenden bis 24.00 Uhr im Freien zu sitzen, haben dazu geführt, dass sich im Jahr 2010 etwa 80 Anwohner bei der Stadt über den zunehmenden Lärm in ihrem Wohnumfeld beschweren. Zwischen Wirten und Anwohnern werden Vereinbarungen geschlossen, die aber nach Ansicht letzterer nicht wirklich eingehalten werden. Anwohner sehen ihre Gesundheit bedroht. Wirte hingegen beklagen, dass ihre wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel stehe.

Im Sommer 2012 eskaliert die Situation: Ein Anwohner wird als psychisch krank diffamiert, im Internet werden T‑Shirts mit ehrverletzenden Aufdrucken angeboten und die öffentlich gehaltene Rede eines Musikers führt zu sehr emotionalen Äußerungen gegen die Beschwerdeführer. Der Rechtsreferent der Stadt Fürth spricht von faschistoiden Methoden, das Klima in der Gustavstrasse scheint endgültig vergiftet. Droht der gastronomischen Vorzeigestraße Fürths das Aus?

Der Film dokumentiert die Entwicklungen der letzten Monate, gibt der Stadt Fürth, Anwohnern, Wirten und Besuchern der Gustavstraße die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge darzustellen und stellt die Frage, wie man dort wieder zu einem friedlichen Miteinander finden kann.

Dezember 2012

Seit vielen Jahren versucht die Stadt Fürth, für ihre Bürger ein attraktives Einkaufsangebot zu schaffen. Doch das veraltete Citycenter kämpft mit von Jahr zu Jahr zunehmenden Leerständen und in der Fußgängerzone haben sich vor allem Handyläden, Ein-Euro- und Back-Shops niedergelassen. So fahren immer mehr Fürther zum Einkaufen und Bummeln in die Nachbarstädte Nürnberg und Erlangen. Mit der Schaffung eines Neuen Einkaufsschwerpunktes in der Rudolf-Breitscheid-Straße, die sogenannte »Neue Mitte«, wird sich dies nun schon bald ändern, so hoffen zumindest die Stadtverantwortlichen, große Teile des Einzelhandels und auch viele Konsumenten.

Vom Investor MIB ist der Beginn der Bauarbeiten für das Frühjahr 2013 geplant, doch die Diskussionen, insbesondere um den Erhalt des ehemaligen Parkhotels, werden in den letzten Wochen immer emotionaler. Versteckt sich unter dem Putz des Gebäudes, dem ursprünglichen »Hotel National«, eine schöne, bewahrenswerte Fassade? Ist der im Gebäude befindliche Festsaal erhaltenswert und könnte er vielleicht sogar so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal darstellen, mit dem man sich von der Konkurrenz aus den Nachbarstädten abheben kann? Passen die Entwürfe der vom Investor beauftragten Architekten in die Denkmalstadt Fürth? Fragen, die von vielen Bürgern sehr lebhaft diskutiert werden.

Da Medien PRAXIS e. V. diesen Prozess schon seit längerem verfolgt, haben wir beschlossen, Statements und Interviews von den an der Diskussion beteiligten Parteien sowie die Projektvorstellungen des Investors MIB ins Netz zu stellen, so dass sich interessierte Bürger ihre eigene Meinung bilden können:

November 2012

Die Fürther Stadtgeschichte ist mit der Gustavstraße untrennbar verbunden: Bis 1827 noch Bauerngasse genannt, ist sie schon zu Zeiten, als Fürth noch ein Marktflecken war, von zentraler Bedeutung. Entlang der Verbindungsstraße nach Würzburg, Regensburg und Bamberg siedeln sich vor allem Wirtshäuser und Geschäfte an. Im 19. Jahrhundert entsteht so Fürths erste Einkaufsstraße.

In den Nachkriegsjahren entdecken die in Fürth stationierten Soldaten der U.S. Army die Altstadt. Doch deren nächtliche Eskapaden lassen die Anwohner nicht zur Ruhe kommen: Sie wehren sich, und wenn man den Erzählungen und der Presse glauben darf, kam dabei auch der eine oder andere Eimer mit kaltem Wasser zum Einsatz...

Letztendlich endet das Ganze mit einem »Off limits« durch den Fürther Stadtrat. Von da an geht es mit der Gustavstraße stetig bergab: Kneipen machen zu, die Menschen ziehen aus der maroden, sanierungsbedürftigen Altstadt weg. Als dann die neu gebaute Umgehungsstraße auch noch den Durchgangsverkehr aus der Gustavstraße abzieht, müssen fast alle Läden schließen. Der Abriss droht.

Der jedoch konnte verhindert werden: Inzwischen sind sogar die meisten Häuser saniert und das Leben ist in die Gustavstraße zurückgekehrt. Aber der Streit um die Zukunft der Straße ist neu entbrannt. Dazu demnächst mehr – in einer weiteren point Reportage.

Juli 2011

Am Donnerstag, dem 7. Juli 2011, stellten drei Investorengruppen dem Projektbeirat, den Stadtrats-Mitgliedern, dem Baukunstbeirat, dem Arbeitnehmerbeirat, dem Behindertenbeirat sowie der Presse ihre Konzepte für eine Neugestaltung der Fürther Innenstadt vor. Der etwas sperrig benannte »Einkaufsschwerpunkt Rudolf-Breitscheid-Straße« soll dazu beitragen, dass Fürth die teilweise an die Nachbarstädte verlorene Kaufkraft wieder zurückgewinnt und die auf Grund ihrer gut erhaltenen historischen Bausubstanz attraktive Innenstadt zu neuem Leben erweckt wird.

Medien PRAXIS e. V. war bei der Vorstellung der Konzepte dabei und hat aus den Präsentationen drei Zusammenfassungen erstellt, die wir hiermit der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir möchten damit einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass dieser für die Stadt Fürth so wichtige und weitreichende Entscheidungsprozess möglichst transparent vonstatten gehen kann.

Mai 2011

Was haben der Taxifahrer, die Floristin oder die Grafikerin mit der Oper zu tun? Welche Bedeutung haben Kultur- und Kreativorte für die Identität einer Stadt? Warum sehen die meisten Menschen Kultur nicht als Wirtschafts‑, sondern als Kostenfaktor? So oder ähnlich lauteten einige Fragestellungen, die von der Arbeitsgemeinschaft Kultur im Großraum im Rahmen des Festivals »made in…« zur Diskussion gestellt wurden.

Ziel der Verantwortlichen war es, auf die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft hinzuweisen, die laut Aussagen von Kulturstaatsminister Bernd Neumann »höher einzuschätzen ist als die ganze chemische Industrie, und wenn sie den Anteil der Kultur- und Kreativwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt nehmen, dann ist der etwa so stark wie der der gesamten Automobilindustrie«. Kultur kostet demnach nicht nur, sondern sie sorgt auch für Wertschöpfung.

Aber kann die Etablierung eines Begriffs zu einer anderen Sicht auf die Kultur führen oder werden dadurch die Grenzen zu dem, was Kunst und Kultur ausmacht, verwischt? Und was halten die Kulturschaffenden und Künstler davon, dass sie mit Spieleentwicklern, Architekten und anderen Kreativwirtschaftlern mehr oder weniger ungefragt in einen Topf geworfen werden?

Jüngste Kommentare